Le pilotage de drones s’est largement démocratisé ces dernières années, que ce soit pour le loisir (photographes amateurs, vidéastes) ou pour des usages professionnels naissants. Face à cet essor, les autorités européennes et nationales ont mis en place un cadre réglementaire harmonisé pour assurer la sécurité de l’espace aérien et des personnes au sol. En 2021, une réglementation commune a été introduite dans toute l’Union européenne via l’EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne), complétée en France par des règles spécifiques définies par la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile). Ce guide de fond, mis à jour pour 2025, vous explique en détail la législation des drones en Europe et en France, afin de vous informer, rassurer et guider dans vos vols. Nous aborderons les catégories d’appareils et d’opérations (ouverte, spécifique, certifiée), les démarches obligatoires pour voler en toute légalité, les zones de vol autorisées ou interdites, les obligations d’enregistrement, d’assurance, de formation, ainsi que les spécificités françaises (plateforme AlphaTango, Géoportail, restrictions locales). Des exemples concrets (DJI Mini 2, prises de vue aériennes) illustreront ces règles, et nous conclurons par un encadré sur les sanctions encourues en cas d’infraction.

Au sommaire :

Les catégories de drones et d’opérations (cadre européen EASA)

La réglementation européenne EASA segmente les vols de drones en trois catégories d’opérations, en fonction du niveau de risque : ouverte, spécifique et certifiée . Chaque catégorie impose des règles de sécurité et des limitations adaptées. La grande majorité des utilisateurs de drones de loisir ou même de nombreux professionnels débutants opèrent dans la catégorie « ouverte », la plus permissive mais avec des restrictions. Les catégories « spécifique » et « certifiée »concernent des usages plus risqués ou avancés, nécessitant des autorisations particulières. Voici un tour d’horizon de ces catégories :

La catégorie ouverte : vols à faible risque (A1, A2, A3)

La catégorie ouverte (Open category) regroupe les opérations présentant le plus faible niveau de risque, qui peuvent être conduites sans autorisation préalable individuelle. Elle est divisée en trois sous-catégories : A1, A2 et A3 . Celles-ci se distinguent principalement par la distance à maintenir vis-à-vis des personnes non impliquées dans le vol :

- Sous-catégorie A1 : « vol au-dessus des personnes » – Elle autorise à survoler des personnes isolées (mais jamais des foules ou « rassemblements de personnes ») . Cette sous-catégorie s’applique typiquement aux drones les plus légers (classe C0 ou C1). Par exemple, un petit drone de moins de 250 g comme le DJI Mini 2 relève de la catégorie A1 limitée, ce qui permet de survoler occasionnellement des personnes non impliquées (en évitant si possible) tout en respectant l’interdiction absolue de survoler des foules . En pratique, A1 est la catégorie idéale pour les mini-drones de loisirs, peu dangereux, opérés en zone peuplée de manière raisonnable.

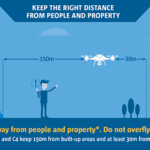

- Sous-catégorie A2 : « vol à proximité des personnes » – Elle permet de voler près de personnes non participantes, tout en conservant une distance horizontale de sécurité. La règle générale impose de rester à au moins 30 mètres des personnes, distance qui peut être réduite à 5 mètres si le drone dispose d’un mode vitesse lente activé . Le survol direct de personnes reste interdit. Cette sous-catégorie concerne les drones de classe C2 (moins de 4 kg) et requiert une formation supplémentaire pour le télépilote (voir section formation). Les drones courants de taille moyenne (autour de 1 à 4 kg) peuvent théoriquement voler en A2 à condition de respecter ces distances. Toutefois, en France en 2025, voler en A2 en zone urbaine reste très difficile : la réglementation nationale n’autorise pas le survol de l’espace public en agglomération (voir plus loin), limitant de fait l’usage de A2 en ville.

- Sous-catégorie A3 : « vol loin des personnes » – Elle impose de n’opérer qu’à bonne distance de toute personneet en dehors des zones résidentielles, commerciales, industrielles ou de loisirs. Concrètement, un vol en A3 doit se dérouler dans un endroit isolé, en s’assurant qu’aucune personne non impliquée ne se trouve à proximité immédiate, et en maintenant au moins 150 mètres de distance horizontale par rapport aux zones bâties ou fréquentées . Cette sous-catégorie couvre les drones plus lourds (jusqu’à 25 kg, classes C3 et C4) ainsi que tous les drones sans marquage de classe mis sur le marché avant 2024 et pesant plus de 250 g. En effet, depuis la fin de la période de transition au 1er janvier 2024, un drone dépourvu d’indication de classe et pesant entre 250 g et 25 kg ne peut être exploité qu’en A3 “limitée” : il faut voler loin des personnes et à distance des zones habitées . Par exemple, un ancien modèle comme le DJI Mavic Air 2 (~570 g, sans classe CE) ne pourra désormais voler que dans des zones isolées (A3). La sous-catégorie A3 représente le niveau de précaution maximal en catégorie ouverte, adapté aux appareils encombrants ou aux opérations en rase campagne.

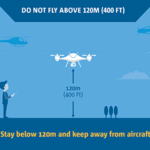

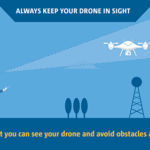

Règles générales en catégorie ouverte : quelle que soit la sous-catégorie (A1, A2 ou A3), certains principes de base s’appliquent systématiquement. Le drone doit évoluer en vue directe du télépilote (VLOS), sauf à utiliser un observateur en double commande en cas de vol en immersion (FPV). La hauteur de vol maximale est de 120 mètres par rapport au sol , sauf dérogation exceptionnelle. Il est interdit de survoler des rassemblements de personnes (foules, événements publics) en toutes circonstances . De plus, vous ne pouvez larguer aucun objet ou substance depuis le drone en plein vol (pas de lâcher de projectiles, eau, etc.), sauf autorisation spécifique en catégorie certifiée ou scénario particulier . Enfin, un drone de loisir ne doit pas transporter de marchandises dangereuses. En respectant ces limites, la plupart des vols de loisir (photographie aérienne, prises de vue touristiques, etc.) et même de nombreuses prestations commerciales simples (survol de terrains, immobilier, nature) peuvent se dérouler dans le cadre de la catégorie ouverte .

La catégorie spécifique : scénarios à risque modéré (vols particuliers)

Dès que l’on sort du cadre de la catégorie ouverte (par exemple pour voler de nuit, en zone peuplée, au-delà de la vue directe, ou avec des drones plus lourds), on bascule dans la catégorie “spécifique”. Cette catégorie concerne les opérations présentant un risque modéré, généralement à vocation professionnelle (inspection technique, photographie urbaine, agriculture de précision, etc.) . Pour y opérer, il ne suffit plus de suivre les règles prédéfinies : il faut obtenir une autorisation préalable de l’autorité aéronautique sur la base d’une analyse de risques. En pratique, le télépilote ou l’exploitant doit réaliser une étude de sécurité (SORA) détaillant le scénario de vol envisagé et les mesures d’atténuation des risques, ou bien se conformer à un Scénario Standard (STS) pré-approuvé par l’EASA.

En 2025, la France est en pleine transition entre ses anciens scénarios nationaux (dits S1, S2, S3, S4) et les nouveaux Scénarios Standards européens (STS-01, STS-02). Durant la période transitoire 2024-2025, il est encore possible pour les exploitants qui le souhaitent de voler selon les scénarios français antérieurs (avec déclarations préalables en préfecture via AlphaTango, protocole avec les autorités locales, etc.), si leurs certifications ont été obtenues avant 2023 . Par exemple, le scénario S3 français autorisait le survol en agglomération sous conditions strictes (hauteur < 150 m, zone sécurisée, parachute éventuellement) – ce qui a permis aux professionnels déclarés avant 2023 de continuer à réaliser des prises de vue en ville jusqu’en 2025. À partir de 2026, toutefois, tous les vols devront se conformer pleinement au cadre européen . Les scénarios nationaux disparaîtront alors au profit des STS et d’autorisations au cas par cas délivrées par la DGAC.

Concrètement, pour opérer en catégorie spécifique, un télépilote professionnel doit posséder des compétences plus poussées qu’en catégorie ouverte. Il est nécessaire d’obtenir un Certificat d’aptitude théorique de télépilote (CATT), équivalent d’une licence théorique aéronautique, généralement en passant un examen en centre DGAC . Une formation pratique validée en centre de formation est également requise. L’exploitant devra ensuite soit respecter un scénario standard (par exemple : STS-01 pour des vols en vue directe en zone urbaine à basse altitude, ou STS-02 pour des vols hors vue directe en zone peu peuplée), soit soumettre un dossier de demande d’autorisation spécifique pour l’opération envisagée. En France, ces démarches passent par la plateforme AlphaTango (voir plus loin). La catégorie spécifique offre donc un cadre plus flexible mais plus exigeant, réservé aux opérations qui dépassent les limites de la catégorie ouverte (exemple : filmer un événement en ville de nuit requiert une autorisation spécifique).

La catégorie certifiée : haut risque et usages industriels

La catégorie certifiée concerne les opérations de drones les plus risquées, assimilables à de l’aviation civile classique. On y range par exemple le transport de personnes ou de marchandises dangereuses par drone, les appareils de très grande taille ou encore des vols autonomes au-dessus de foules denses. Cette catégorie implique une certification complète du drone (certification de type), de l’opérateur et éventuellement du télépilote, similaire aux exigences pour un avion habité. Elle est pour l’instant très peu appliquée en Europe aux drones civils, car la plupart des usages courants n’atteignent pas ce niveau de risque. Un exemple futur pourrait être les projets de taxis volants autonomes ou de drones de livraison en zone urbaine très dense : ils relèveraient de la catégorie certifiée. Pour le grand public et les professionnels traditionnels de la prise de vue, cette catégorie n’est pas pertinente. Retenez simplement qu’elle existe en bout de chaîne pour les opérations critiques, et qu’elle nécessite des procédures lourdes (certificats de navigabilité, inspections, pilotes professionnels certifiés, etc.). La majorité des règles exposées dans cet article concerneront donc les catégories ouverte et spécifique, qui couvrent 99 % des usages de drones civils en 2025.

Enregistrement des pilotes et des drones : démarches administratives (AlphaTango)

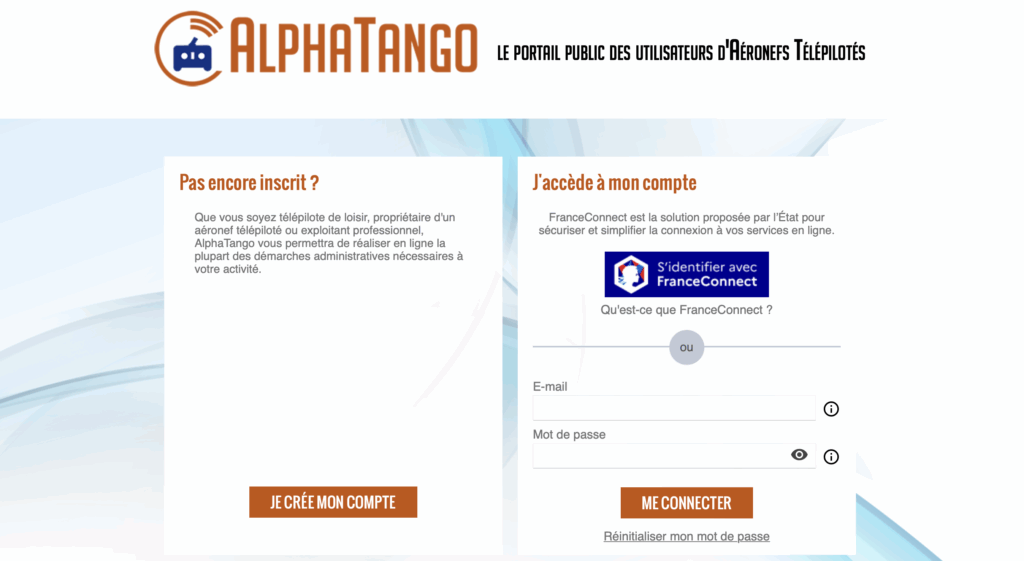

Que vous soyez loisir ou professionnel, certaines démarches administratives sont obligatoires avant de faire voler un drone, afin d’assurer une traçabilité et une responsabilisation des télépilotes. En Europe, la réglementation impose l’enregistrement des exploitants de drones (les propriétaires/pilotes) dès lors qu’un drone dépasse un certain poids ou est équipé d’un capteur caméra. En France, cet enregistrement – ainsi que l’enregistrement éventuel de certains drones eux-mêmes – se fait via la plateforme en ligne AlphaTango, gérée par la DGAC. Faisons le point sur ces obligations.

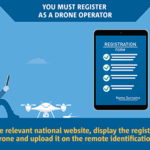

Enregistrement de l’exploitant UAS (pilote) – obtention du numéro

FRA

La toute première démarche pour voler légalement consiste à vous inscrire en tant qu’exploitant UAS (Unmanned Aircraft System) auprès des autorités. Tout pilote de drone de plus de 250 g doit s’enregistrer en ligne auprès de la DGAC . De même, si votre drone pèse moins de 250 g mais est équipé d’une caméra, l’enregistrement est également obligatoire . Ces critères couvrent la quasi-totalité des drones de loisir modernes (même un mini-drone de 249 g avec caméra doit faire l’objet d’une inscription, malgré son faible poids). L’inscription se réalise sur le portail officiel AlphaTango (alphatango.aviation-civile.gouv.fr). À l’issue de la procédure, un numéro d’exploitant vous est attribué sous la forme FRAxxxxxxxxxxxxx (FRA + 13 caractères) . Ce numéro unique vous identifie en tant que propriétaire/pilote et doit être apposé sur chacun de vos drones que vous ferez voler. En France, la réglementation exige que le numéro soit étiqueté sur le drone de manière lisible lorsque celui-ci est au sol . En pratique, beaucoup d’utilisateurs impriment une petite étiquette ou écrivent au marqueur indélébile le code FRA à un endroit visible (par exemple sous la batterie ou sur la carlingue).

Remarque : le terme exploitant UAS n’indique pas nécessairement une activité commerciale – il s’applique à tout utilisateur, qu’il vole pour le loisir ou le travail . Un seul numéro FRA est délivré par exploitant, et il couvre l’ensemble des drones que vous utilisez. Ce numéro sert principalement aux forces de l’ordre : en cas d’incident, il permet de remonter jusqu’au propriétaire du drone pour engager sa responsabilité.

Enregistrement des drones de plus de 800 g – numéro UAS-FR

et signalement électronique

Outre l’enregistrement du pilote, la France maintient l’enregistrement individuel des drones les plus lourds. Si votre drone pèse plus de 800 grammes, vous devez non seulement avoir un compte AlphaTango (en tant qu’exploitant FRA), mais également enregistrer chaque drone excédant 800 g sur cette plateforme . Une fois le drone déclaré, un numéro d’identification UAS-FR-xxxxxx lui est attribué, que vous devez étiqueter sur l’appareil (en plus du numéro FRA de l’exploitant) . Cette double identification (numéro du pilote + numéro du drone) est une spécificité française visant à tracer les drones de masse importante . Par exemple, un drone professionnel type DJI Inspire 2 (~3 kg) aura une étiquette FRA… (pilote) et une étiquette UAS-FR… (drone) collées sur la structure.

En parallèle, depuis 2019 la France exige que tout drone de plus de 800 g soit équipé d’un dispositif de signalement électronique à distance . Ce signalement électronique, parfois appelé “balise électronique”, permet au drone d’émettre en continu l’identifiant de l’exploitant (numéro FRA) et sa position, captables par les forces de l’ordre à proximité. Certains drones récents intègrent nativement cette fonction dans leur firmware : il suffit alors de l’activer via l’application du constructeur (DJI par exemple a déployé des mises à jour de firmware pour se conformer à cette exigence). Pour les drones plus anciens ou qui n’en disposent pas, il faut ajouter une balise extérieure homologuée (accessoire à fixer sur le drone) . Plusieurs modèles de balises existent sur le marché français pour se conformer à cette obligation. Le non-respect du signalement électronique >800 g est passible de sanctions, et surtout il rendrait votre vol illégal en France.

Enfin, n’oubliez pas que tout changement concernant un drone >800 g doit être notifié : en cas de vente, de perte, de vol ou de destruction de l’appareil, vous devez supprimer l’enregistrement correspondant dans AlphaTango . Ceci évite qu’un drone dont vous n’êtes plus propriétaire reste lié à votre profil d’exploitant (et donc à votre responsabilité). Même les drones destinés uniquement à un usage en intérieur doivent être enregistrés s’ils dépassent 800 g – bien que la réglementation ne s’applique pas aux vols indoor, l’obligation administrative d’enregistrement demeure en France . En revanche, pour un drone indoor, la formation en ligne et le signalement électronique ne sont pas nécessaires (uniquement l’enregistrement administratif) .

En résumé, pour les formalités d’enregistrement :

- Tous les pilotes de drones >250 g ou avec caméra s’inscrivent sur AlphaTango et obtiennent un numéro FRA .

- Tous les drones individuels >800 g doivent être enregistrés et marqués d’un code UAS-FR, et équipés d’une balise électronique .

- Pensez à tenir vos enregistrements à jour (ajout d’un nouvel appareil, retrait d’un appareil cédé).

- Ces démarches sont gratuites et relativement simples en ligne. Elles visent à responsabiliser le télépilote et permettent, en cas d’accident ou infraction, d’identifier le propriétaire du drone.

Marquage CE des drones (classes C0 à C4)

En parallèle de l’enregistrement administratif, l’Europe a introduit une classification technique des drones par classes CE (C0, C1, C2, C3, C4), associées à la catégorie ouverte. Ces classes sont déterminées par le poids au décollage et les équipements de sécurité du drone . Par exemple, la classe C0 correspond aux drones de <250 g sans caméra “complexe” (souvent des drones-jouets), la classe C1 aux drones <900 g disposant de fonctions comme l’identification à distance, la classe C2 aux drones <4 kg avec mode vitesse lente, etc. . À chaque classe sont rattachées des conditions d’utilisation en sous-catégorie ouverte. Depuis le 1er janvier 2024, tout nouveau drone vendu en Europe doit être marqué CE avec son numéro de classe pour bénéficier pleinement des dispositions de la catégorie ouverte . En pratique, cela signifie que les nouveaux modèles lancés sur le marché arborent un logo C0, C1, C2… sur leur étiquette de conformité.

Si votre drone possède un marquage de classe, il vous sera plus facile de savoir quelle sous-catégorie de vol est autorisée : la notice d’utilisation indiquera par exemple “ce drone C1 peut voler en A1 (survol de personnes isolées autorisé) si le pilote a la formation requise”. A contrario, un drone ancien sans marquage est considéré comme un “drone legacy”. Depuis 2024, les drones sans classe mis sur le marché doivent se plier aux contraintes de A3 s’ils pèsent >250 g . La période transitoire 2021-2023 qui permettait d’utiliser certains drones non classés en A2 ou A1 est désormais terminée. Ainsi, il est vivement conseillé, si vous achetez un nouveau drone en 2025, de vérifier qu’il comporte bien le marquage CE de classe et la déclaration UE de conformité du fabricant . Des listes de drones certifiés par classe sont publiées par l’EASA . Parmi les drones populaires, on peut citer par exemple le DJI Mavic 3 Classic qui a obtenu la classe C1 (avec un firmware mis à jour) et arbore le logo C1 sur son châssis . Ce marquage lui permet de voler en catégorie A1 (survol de personnes isolées possible), ce qui était interdit aux versions antérieures sans classe.

En résumé : le marquage de classe est une contrainte industrielle qui facilite la vie du télépilote en précisant clairement le domaine de vol autorisé de son drone. En 2025, de plus en plus de modèles en sont dotés, mais les appareils plus anciens restent utilisables sous réserve de respecter les limitations (souvent A3) qui leur sont imposées du fait de l’absence de classe.

Formation des télépilotes : attestations et certificats requis

Voler un drone en toute légalité ne s’improvise pas : au-delà de l’enregistrement administratif, il est impératif (dans la plupart des cas) de suivre une formation et d’obtenir une attestation de compétence. L’objectif est de s’assurer que chaque pilote connaît les règles de sécurité et sait opérer son drone de manière responsable. Les exigences varient selon la catégorie de vol et le poids de l’appareil. Faisons le point sur les formations obligatoires en 2025 pour piloter un drone, ainsi que sur les éventuelles certifications avancées pour les professionnels.

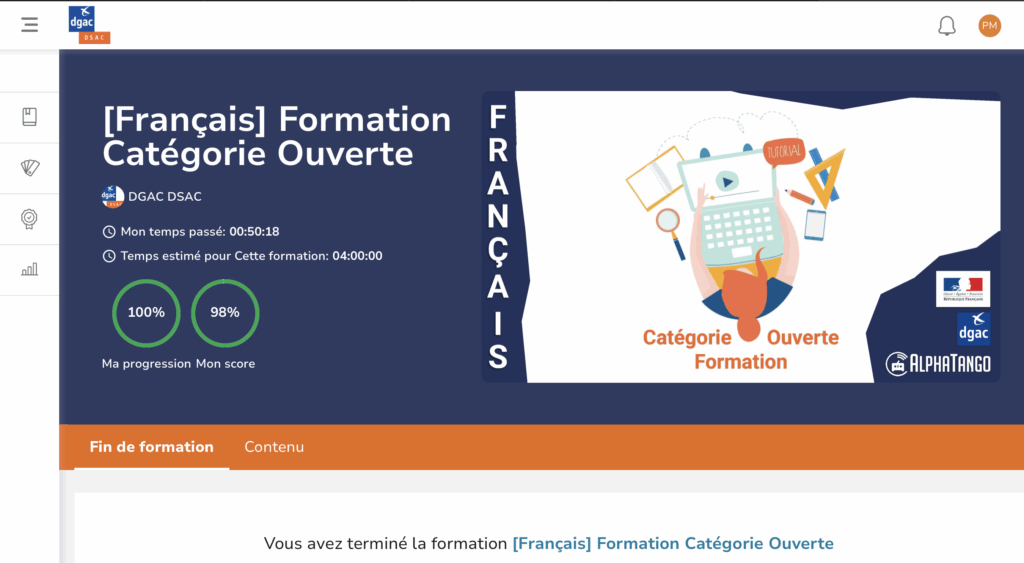

Formation en ligne A1/A3 – attestation de pilote d’UAS ouverte

Pour tous les vols en catégorie ouverte, l’EASA exige une formation de base pour les télépilotes de drones dès que l’appareil dépasse 250 g. Ainsi, si votre drone pèse 250 g ou plus, vous devez suivre la formation en ligne « Catégorie Ouverte A1/A3 » puis réussir le test associé . En France, cette formation gratuite est accessible sur le portail AlphaTango sous forme de modules en ligne, suivis d’un QCM de 40 questions . Le test est réussi à partir de 75 % de bonnes réponses (vous avez donc droit à 10 erreurs max) et les tentatives sont illimitées jusqu’à l’obtention du score requis . Une fois l’examen réussi, une attestation de suivi de formation A1/A3 vous est délivrée (téléchargeable sur AlphaTango). Cette attestation est valable 5 ans et doit être renouvelée en repassant le test à expiration . Elle prouve que vous connaissez les règles élémentaires d’utilisation d’un drone en Europe.

Si votre drone pèse moins de 250 g, la formation n’est pas obligatoire – c’est le cas typiquement pour un DJI Mini 2 ou Mini 3 (≈249 g) en usage de loisir . Cependant, il est fortement recommandé de la suivre malgré tout, car elle couvre les bases réglementaires indispensables . En quelques heures, vous apprendrez par exemple les distances de sécurité, les notions d’espace aérien, les procédures d’urgence, etc. De plus, bien que la loi ne l’impose pas, un agent de contrôle pourrait voir d’un bon œil le fait que vous ayez tout de même l’attestation A1/A3 même avec un mini-drone.

Note : voler sans avoir l’attestation requise A1/A3 (alors que votre drone >250 g l’exige) peut vous exposer à une amende forfaitaire de 450 € en France . En cas de contrôle, si vous avez l’attestation mais que vous n’êtes pas en mesure de la présenter immédiatement (oubli de l’imprimer ou de la sauvegarder sur votre smartphone), l’amende prévue est plus légère (38 €) . Mieux vaut donc passer la formation dès que nécessaire, et avoir le certificat accessible lors de vos vols.

Formation complémentaire A2 – certificat pour vol près des personnes

Si vous souhaitez exploiter le plein potentiel de la sous-catégorie A2 (vol proche des personnes, à 30 m / 5 m de distance, avec drones jusqu’à 4 kg), une formation additionnelle est nécessaire. En plus de l’attestation A1/A3, l’EASA a prévu un certificat de compétences « A2 » qui s’obtient en passant un examen théorique complémentaire baptisé “OPEN A2” . En France, cet examen n’est pas disponible en ligne non surveillé : il faut le passer soit en centre d’examen DGAC (dans une DSAC locale), soit via une plateforme en ligne agréée avec surveillance à distance. L’épreuve comporte également une quarantaine de questions plus poussées (météo, performance de vol, évaluation des distances, etc.). Par ailleurs, le candidat doit attester d’une auto-formation pratique préalable (avoir effectué quelques vols supervisés pour se familiariser avec son drone). Une fois le tout validé, vous obtenez le Certificat d’aptitude de pilote à proximité des personnes (cat. A2), valable lui aussi 5 ans .

Grâce au certificat A2, un télépilote peut exploiter un drone de classe C2 dans des conditions plus souples qu’en A3 : il lui est permis de s’approcher de personnes (30 m, voire 5 m en mode lent) et de voler en zone jusqu’alors interdite en A3 (ex : au-dessus d’un terrain privé en village). Attention cependant : en France, à ce jour, le vol en zone urbaine (agglomération) demeure interdit en catégorie ouverte quelle que soit la sous-catégorie (même avec un certificat A2) . Ainsi, le A2 sert surtout dans des zones peuplées mais non publiques : par exemple, réaliser une inspection de toiture dans une propriété privée en ville pourrait se faire en A2 (accord du propriétaire, distances respectées), là où en A3 ce serait exclu. Quoi qu’il en soit, l’ajout de cette compétence A2 est un atout pour les télépilotes souhaitant repousser un peu les limites du vol loisir, ou pour des professionnels ayant besoin de flexibilité supplémentaire dans certaines missions.

Certification professionnelle (CATT, formation pratique) – pour la catégorie spécifique

Pour les usages professionnels avancés, notamment en catégorie spécifique, la formation A1/A3 (voire A2) ne suffit pas. Il est requis d’obtenir un Certificat d’Aptitude Théorique Télépilote (CATT), qui est un examen théorique de haut niveau supervisé par la DGAC . L’épreuve du CATT est comparable à un examen théorique de pilote d’ULM ou d’avion léger, couvrant en profondeur la réglementation aérienne, la météo, la navigation, les facteurs humains, etc. Il se déroule dans un centre DGAC (sous format QCM informatisé) et sa réussite atteste que le candidat possède les connaissances générales pour opérer un drone en scénario spécifique. En complément, une formation pratique en centre agréé est obligatoire, sanctionnée par une attestation de fin de formation pratique délivrée par l’organisme. Historiquement, en France, ces requis faisaient partie du Brevet de télépilote pour les scénarios S1/S3.

En 2025, durant la transition, ceux qui avaient déjà passé leur CATT avant 2023 ont bénéficié d’équivalences temporaires (ex : conversion en “attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote”) valables jusqu’en 2025 . Mais à terme, tous les nouveaux exploitants souhaitant voler en scénarios spécifiques devront passer par la case examen théorique CATT puis formation pratique. À noter que les scénarios standards européens (STS) pourront avoir, eux aussi, des exigences de formation pratiques spécifiques. Par exemple, le STS-01 (vol VLOS en zone urbaine) et STS-02 (vol BVLOS en zone peu peuplée) définissent des compétences requises, et l’EASA a prévu un nouveau Brevet d’aptitude de pilote de drone (BAPD) pour cadrer ces compétences à l’échelle européenne .

Pour le grand public amateur et même les professionnels limitant leurs vols aux conditions de la catégorie ouverte, il n’est pas nécessaire d’obtenir le CATT. En revanche, dès que votre activité requiert de déposer des demandes en préfecture ou de travailler en zones à risques, investir dans cette formation avancée devient indispensable.

Obligations d’emport de documents en vol

Une fois formé et enregistré, n’oubliez pas vos obligations documentaires. Lors de chaque vol, le télépilote doit pouvoir présenter aux forces de l’ordre ses justificatifs de formation (attestation A1/A3, certificat A2 si applicable, etc.) ainsi que les preuves d’enregistrement (numéro d’exploitant, éventuellement copie de l’attestation d’enregistrement du drone >800 g) . Il est recommandé de garder ces documents sur son smartphone ou en version papier dans son sac, pour pouvoir les montrer immédiatement en cas de contrôle . Une pièce d’identité est également exigible. Le non-respect de cette règle peut entraîner des amendes (voir section sanctions). Il s’agit de prouver sur le terrain que vous êtes un pilote formé et autorisé. Pensez-y avant de décoller : un contrôle peut survenir à tout moment, surtout si vous volez dans un lieu fréquenté.

Zones de vol autorisées et interdites : où peut-on faire voler un drone ?

Même un télépilote enregistré, formé et muni d’un drone conforme doit constamment se poser la question : ai-je le droit de voler à l’endroit où je me trouve ? La réglementation des zones de vol est un aspect crucial, car de nombreux espaces sont soumis à des restrictions pour protéger la sécurité publique, la vie privée ou la circulation aérienne. Voici les grandes lignes pour savoir où il est permis ou interdit de faire voler son drone en France, et comment le vérifier facilement.

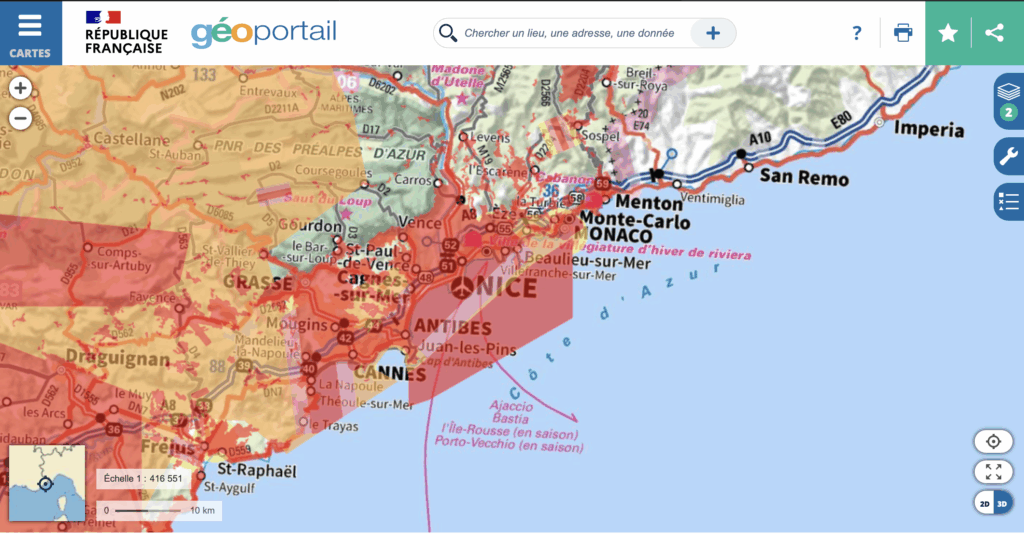

Les outils pour connaître les zones de vol (Géoportail UAS)

La France a mis en place une carte interactive officielle recensant toutes les zones où le vol de drones de loisir (catégorie ouverte) est restreint ou interdit. Cette carte est disponible en ligne sur le site du Géoportail , via la couche intitulée « Restrictions UAS catégorie ouverte et aéromodélisme ». En y accédant, vous pouvez visualiser en couleur les secteurs à contraintes :

- Zones rouges : vol interdit (ex : proximité immédiate des aéroports, centrales nucléaires, bases militaires, prisons… ).

- Zones jaunes/orange : vol autorisé avec une altitude maximale restreinte (par exemple 50 m ou 60 m au lieu de 120 m, souvent près de sites sensibles ou de petits aérodromes).

- Zones violettes : zones interdites certains jours/horaires ou soumises à conditions particulières (activités militaires temporaires, espaces aériens réservés).

L’absence de coloration sur la carte signifie en principe que le vol est autorisé jusqu’à 120 m (hauteur standard). Le Géoportail permet de saisir une adresse ou d’utiliser la géolocalisation pour savoir instantanément quelle est la situation du lieu où vous souhaitez voler . Il s’agit donc d’un réflexe indispensable avant chaque vol : consultez la carte des zones drones pour éviter de commettre une infraction involontaire.

En complément de la carte officielle, plusieurs applications mobiles dédiées aux dronistes offrent une interface plus conviviale ou des fonctionnalités additionnelles : par exemple Drone-Spot, Mach7Drone, Drone Keeper, GeoDrone, etc. Ces applications utilisent généralement les mêmes données officielles (SIA et Géoportail) mais ajoutent des infos pratiques (spots autorisés suggérés par la communauté, météo locale, etc.) . L’important reste de toujours vérifier la présence de zones interdites à proximité de votre lieu de vol, car survoler une zone rouge par méconnaissance n’est pas une excuse recevable.

Principales zones interdites ou réglementées

De façon générale, les drones ne peuvent survoler tout ce qui relève de la sécurité d’État ou de zones sensibles. Sont notamment interdits de survol (sauf autorisation exceptionnelle) :

- Les abords des aéroports et aérodromes : des rayons de plusieurs kilomètres autour des pistes sont no-fly zones. Par exemple, autour des grands aéroports, un drone ne peut pas voler dans un rayon de ~5 km (zone rouge) puis avec plafond limité (zone orange) bien au-delà .

- Les sites sensibles ou protégés : centrales nucléaires, sites industriels SEVESO, bases militaires, installations du ministère de la Défense, prisons, monuments historiques sensibles, réserves naturelles et parcs nationaux, zones de protection de la faune (zones biotope) … La plupart de ces sites apparaissent en rouge sur la carte Géoportail. La loi (Code des transports L.6214-4, L.6224-1) sanctionne sévèrement le survol illicite de ces endroits.

- Les agglomérations et zones densément peuplées : ce point est très spécifique à la France (voir section suivante). À l’heure actuelle, voler en drone au-dessus de l’espace public en ville est interdit par arrêté national, même si la zone n’est pas signalée en rouge sur la carte (ce qui peut prêter à confusion). Nous détaillons ce cas à part ci-dessous.

En dehors de ces interdictions, il existe aussi des restrictions temporaires ou locales. Par exemple, lors de grands événements (feu d’artifice du 14 juillet, manifestations sportives, visites officielles), des arrêtés temporaires (ZRT)peuvent interdire le vol de drones sur une zone et une durée déterminées. Ces ZRT sont publiées via le Service d’Information Aéronautique (SIA) et relayées sur la carte Géoportail quand c’est possible . Si vous volez en zone littorale, sachez aussi que le vol au-dessus de la mer reste réglementé près des côtes (eaux territoriales) comme au-dessus de la terre ferme – inutile donc de penser être libre de survoler une plage bondée sous prétexte d’être au-dessus de l’eau.

Altitude de vol : comme évoqué, la hauteur maximale sans autorisation est 120 mètres du sol. Cette limite s’applique partout en espace non contrôlé. Dans certaines zones autorisées (jaunes sur la carte), la limite est encore plus basse (50 m ou 60 m). Respecter ces altitudes est impératif pour éviter les conflits avec l’aviation habitée (hélicoptères de secours, avions de tourisme, etc.). Notez qu’il existe des cas particuliers en terrain montagneux ou escarpé : la règle des 120 m est mesurée à partir du point le plus proche de la surface de la Terre, ce qui signifie que vous pouvez suivre le relief en maintenant le drone à 120 m au-dessus du sol local, même si vous dépassez les 120 m par rapport à votre point de décollage . En revanche, si votre drone est bridé électroniquement à 120 m à partir du point de décollage (certains drones C1 l’imposent), vous pourriez être limité en terrain ascendant .

Règles spécifiques en France : vol en ville, de nuit, etc.

La France, via ses arrêtés d’octobre 2019 (applicables depuis 2020), a introduit des restrictions nationales supplémentaires dont tout pilote doit avoir conscience :

- Interdiction de vol en agglomération (espace public) : Il est interdit en catégorie ouverte de faire voler un drone au-dessus de l’espace public en agglomération, quelle que soit la classe ou le poids de l’appareil . L’espace public inclut les rues, routes, places, parcs publics, plages urbaines, etc. et plus largement tout lieu ouvert au public . Autrement dit, même si votre drone est très léger et théoriquement autorisé en A1 au-dessus des personnes, vous n’avez pas le droit de le faire décoller dans une rue ou un parc municipal sans autorisation. Cette contrainte dépasse les règles EASA (qui, elles, permettraient un vol A1 en zone résidentielle sous conditions) – c’est une précaution française pour éviter les nuisances et risques en ville. Conséquence : pour voler en agglomération de façon légale, il faut le faire sur un terrain privé avec accord du propriétaire (l’espace privé n’est pas concerné par l’interdiction, tant que vous restez au-dessus de ce terrain) ou alors entrer dans un cadre professionnel spécifique (scénario S3 ou STS avec autorisation préfectorale). Par exemple, un photographe immobilier pourra voler dans le jardin privé d’une maison en ville avec l’accord du propriétaire (espace privé), mais il ne pourra pas faire décoller son drone depuis la rue pour photographier la maison voisine.

- Interdiction des vols de nuit en catégorie ouverte : En France, un drone de loisir ou professionnel en catégorie ouverte doit être opéré uniquement de jour . La notion de jour est définie comme la période commençant 30 minutes avant le lever du soleil et se terminant 30 minutes après le coucher du soleil . Au-delà, le vol de nuit requiert une autorisation spécifique en catégorie spécifique (et généralement l’emport d’éclairage visible à 150 m). Certains pays EU autorisent les vols de nuit en ouverte avec drones équipés de feux, mais la France a pour l’instant maintenu l’interdiction générale. Donc pas de vols en soirée tardive ni à l’aube sans démarches supplémentaires.

- Vol en immersion (FPV) : Le vol en immersion avec casque FPV est autorisé en catégorie ouverte uniquement si un observateur à vue directe est présent aux côtés du télépilote . Le pilote en lunettes FPV est responsable du vol en scenario ouvert, mais il doit pouvoir reprendre le contrôle à tout moment via l’observateur. En scénario spécifique national (ex : vols de drone racer en compétition homologuée), la réglementation ancienne prévoyait que l’observateur devient responsable du vol . En pratique, retenez que pour un usage de loisir, ne volez pas seul en FPV sans spotter à côté de vous pour garder l’œil sur le drone.

- Cas des drones > 900 g en zones militaires basses altitude (VOLTAC, SETBA) : La France a établi que si un drone de plus de 0,9 kg vole dans certaines zones basses altitude utilisées par l’armée (appelées VOLTAC ou SETBA), il faut notifier préalablement le Ministère des Armées via un formulaire spécifique sur AlphaTango . Ces zones sont rares et concernent des vols militaires à très basse altitude en entraînement. Elles sont signalées sur les cartes aéronautiques. La plupart des amateurs n’auront jamais à gérer ce cas, mais c’est une obligation légale pour les gros drones dans ces secteurs.

Prises de vue aériennes : ce qui est permis ou interdit

Un grand attrait des drones est la prise de vue photo/vidéo. Sur ce plan, la réglementation a été récemment allégée en France. Jusqu’en 2022, il fallait déclarer auprès de la DGAC toute prise de vue aérienne (photo/vidéo classique) et obtenir une autorisation préfectorale pour les prises de vue en infra-rouge (cameras thermiques) . Ces formalités ont été abandonnées depuis le 1er janvier 2023 . Désormais, vous n’avez plus de déclaration spécifique à faire pour filmer ou photographier en drone, tant que vous respectez les règles de survol et de respect de la vie privée. Cela simplifie grandement la vie des vidéastes.

Cependant, attention au droit à l’image et à la vie privée : filmer des personnes ou des propriétés privées depuis un drone peut engager votre responsabilité pénale si cela porte atteinte à la vie privée. Par exemple, diffuser la vidéo d’une personne identifiable sans son consentement peut constituer une infraction (article 226-1 du Code pénal). Les sanctions peuvent aller jusqu’à 1 an de prison et 45 000 € d’amende en cas de violation de la vie privée par captation d’images ou de sons sans consentement . Il est donc impératif, même en tant qu’amateur, de respecter la vie privée d’autrui : évitez de filmer de trop près les gens dans leur jardin, ne survolez pas des propriétés à basse altitude sans accord, et floutez les visages/plaques si vous publiez des vidéos.

Différences entre usage de loisir et usage professionnel

Jusqu’en 2020, la France distinguait nettement la pratique de loisir (aéromodélisme) et la pratique professionnelle(activités particulières) des drones, avec des règles séparées. La réglementation européenne a mis fin à cette distinction en posant des catégories basées sur le risque et non plus sur l’usage. Désormais, un vol commercial et un vol de loisir sont soumis aux mêmes contraintes dès lors qu’ils présentent le même niveau de risque (un photographe de mariage volant à 30 m de distance en zone rurale utilisera par exemple la catégorie ouverte A2, tout comme pourrait le faire un amateur). Il n’y a plus de différences réglementaires fondamentales entre un télépilote loisir et un professionnel en 2025, hormis la nécessité pour ce dernier de respecter le droit du travail et les obligations commerciales (assurances, facturation, etc.) en plus.

Cela dit, en pratique, certaines divergences subsistent :

- Assurance : si l’assurance n’est pas légalement obligatoire pour un particulier en catégorie ouverte (sauf pour les drones de plus de 20 kg où elle est imposée par un règlement européen) , il est vivement conseillé d’avoir une garantie responsabilité civile couvrant l’usage de drones . La plupart des assurances multirisques habitation peuvent inclure cette option sur demande. Pour un usage professionnel, la souscription d’une assurance RC spécifique drone est en réalité indispensable : non seulement elle vous protège en cas de dommages causés à des tiers, mais elle est souvent requise par les clients ou les autorités pour délivrer des autorisations. En outre, exercer une activité commerciale sans assurance serait prendre un risque financier énorme, puisque le pilote est responsable des dommages causés par son drone . Notons qu’en France, la loi impose de toute façon une assurance pour les aéronefs de plus de 20 kg, usage pro ou non , mais la plupart des drones pros sont en dessous de ce poids.

- Obligations administratives : un amateur qui vole en catégorie ouverte a seulement à s’enregistrer et se former comme vu plus haut. Un professionnel, lui, s’il souhaite aller au-delà (vols en zones peuplées, missions spécifiques), devra monter des dossiers d’autorisation en catégorie spécifique. Au quotidien, réaliser des prestations commerciales conformes aux règles de la catégorie ouverte est tout à fait possible (beaucoup de prises de vue rémunérées se font dans un cadre A2 ou A3 standard) . Par contre, dès qu’un client demande une prestation en ville ou dans un contexte risqué, l’opérateur doit engager des démarches supplémentaires (demande d’autorisation préfectorale, coordination avec les autorités locales, etc.). Un loisir n’a pas accès à ces régimes spécifiques (il n’est pas supposé voler en ville du tout), tandis qu’un pro peut le faire en se conformant aux scénarios réglementés.

- Statut légal : voler pour le plaisir n’implique pas de structure juridique, alors que pour facturer des prestations de prise de vue, il faut créer une entreprise ou être auto-entrepreneur déclaré. Cela ne relève pas de la réglementation aérienne à proprement parler, mais c’est une différence de cadre. Un professionnel doit tenir compte des aspects fiscaux, comptables, etc., en plus de la réglementation drone. Par ailleurs, un professionnel aura tout intérêt à tenir à jour une documentation d’exploitation (manuel d’exploitation, procédures d’urgence, etc.), qui était obligatoire sous l’ancien régime pour les scénarios S1-S3 et reste de mise en spécifique.

En résumé, la frontière loisir/pro est plus floue qu’avant. Ce sont les conditions de vol qui déterminent les règles applicables, pas le fait de gagner de l’argent ou non. Néanmoins, un usage professionnel sérieux entraînera de fait plus de responsabilités : assurance impérative, attentes clients, et souvent nécessité d’évoluer vers la catégorie spécifique pour réaliser certaines missions en toute légalité. Il est rassurant de savoir que de nombreuses activités commerciales simples (photographie immobilière hors agglo, suivis de chantier en zone rurale, etc.) peuvent se faire dans le cadre ouvert sans formalités complexes – à condition de respecter strictement les limites de cette catégorie et d’être à jour de ses obligations (enregistrement, formation). En cas de doute sur un vol borderline (par ex. en zone péri-urbaine), mieux vaut consulter la DGAC ou un conseiller en aéronautique pour éviter de requalifier involontairement un vol pro en infraction.

Encadré : sanctions en cas d’infraction

Malgré toutes les précautions, il est important de connaître les risques encourus si l’on enfreint la réglementation drone – ne serait-ce que pour prendre la mesure de la responsabilité qui incombe au télépilote. En France, les sanctions peuvent être très lourdes même pour un particulier :

- Non-respect des règles de sécurité ou de survol (ex. vol en zone interdite, altitude dépassée, vol en ville sans autorisation) : vous encourez de 1 à 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 € à 75 000 € d’amende, ainsi que la confiscation du drone éventuellement . Par exemple, plusieurs cas médiatisés ont vu des pilotes sanctionnés pour survol de sites sensibles (bases militaires, aéroports) ou de centres-villes en zone rouge : les amendes prononcées se chiffrent en milliers d’euros et incluent la saisie du matériel .

- Mise en danger d’autrui aggravée : si le survol illicite a lieu dans des circonstances aggravantes (par exemple, autour d’un aéroport, causant une gêne avérée au trafic aérien, ou lors d’un événement public), les peines peuvent monter jusqu’à 1 an de prison et 45 000 € d’amende d’après le Code des transports et le Code pénal. Le juge peut également prononcer une interdiction de piloter à l’avenir.

- Atteinte à la vie privée : comme mentionné précédemment, capturer ou diffuser l’image d’une personne sans son consentement peut valoir 1 an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende , indépendamment des règles aériennes. C’est un volet à part (respect de la vie privée) mais qui concerne beaucoup d’utilisateurs de drones-caméras.

- Infractions administratives : elles entraînent des amendes plus modestes mais à ne pas ignorer. Voler sans s’être enregistré ou sans avoir suivi la formation imposée peut être puni d’une contravention de 4ᵉ classe (jusqu’à 750 €), typiquement 135 € ou 450 € forfaitaire . Ne pas présenter ses papiers lors d’un contrôle est une contravention de 1ʳᵉ classe (~11 € à 38 €). Ce sont des montants moindres, mais qui s’ajoutent en cas de contrôle défavorable.

En conclusion, nul n’est censé ignorer la loi : les autorités (gendarmerie des transports aériens, police) commencent à être bien formées sur la réglementation drones et n’hésitent plus à verbaliser les abus, d’autant que les moyens techniques de détection (radars anti-drones, signalement électronique) se renforcent. Le meilleur moyen d’éviter les ennuis est de respecter scrupuleusement les règles exposées dans ce guide, et de faire preuve de bon sens. La très grande majorité des pilotes de loisir n’auront jamais de problème s’ils volent prudemment dans les zones autorisées, en respectant la sécurité et autrui.

Besoin d’un pilote de drone professionnel pour vos projets en Méditerranée ?

Basé sur la Côte d’Azur, je propose mes services de pilote de drone professionnel certifié, dans le respect total de la réglementation européenne et française détaillée ci-dessus. Mon activité, présentée en détail sur PierreGMartin.fr, s’adresse aux particuliers comme aux professionnels recherchant des prises de vue aériennes soignées et sécurisées.

- Photographie et vidéo pour le yachting : je réalise des captations fluides et immersives pour sublimer les lignes de votre yacht en mer ou à quai, idéales pour les brochures, sites web ou réseaux sociaux de courtiers et propriétaires.

- Mise en valeur de villas et propriétés de prestige : par des plans aériens harmonieux, j’ajoute une dimension haut de gamme à vos annonces immobilières ou vidéos promotionnelles.

- Inspection de toitures et suivi de chantiers : j’interviens rapidement pour documenter l’état d’une toiture, assurer le suivi de travaux ou faciliter une expertise technique, grâce à une captation précise et haute résolution.

Chaque mission est préparée avec sérieux, autorisations comprises, afin de garantir des résultats professionnels conformes à la réglementation. Pour toute demande ou devis personnalisé, n’hésitez pas à me contacter directement via le site.

Sources officielles utiles

- EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) – Portail drones (réglementation européenne) : easa.europa.eu/drones

- DGAC France – Informations officielles sur la réglementation des drones (loisirs et professionnels) : ecologie.gouv.fr/drones-loisir-professionnel

- AlphaTango – Portail d’enregistrement des utilisateurs et des drones, examens en ligne A1/A3, demandes d’autorisations : alphatango.aviation-civile.gouv.fr

- Géoportail – Carte des zones de vol en France : geoportail.gouv.fr – Restrictions UAS loisir

- Service Public – Fiche pratique « Drone : règles de pilotage à respecter » (récapitulatif pour les particuliers) : service-public.fr…Drone règles de pilotage

- Textes officiels – Règlement (UE) 2019/947 et 2019/945 (base de la réglementation européenne), Arrêtés du 3 décembre 2020 relatifs aux drones en France, Code des transports (L.6214-4, L.6224-1) et Code pénal (art.226-1) sur les sanctions.